钟志华 涂荣豹

(南通大学,江苏 南通 226007 南京师范大学,江苏 南京 210097) 美国教育家J.J.施瓦布(J.J.Schwab)提出的探究性教学理论已经走过近半个世纪的历程,但探究性教学走向实践的进程似乎有些步履蹒跚。怎样让实践更好地接纳探究性教学,我们需要创造出让广大教师易学好用的“快捷式”探究性教学策略。而要构建这样的教学策略,我们不仅需要深入研究探究性教学的本质,同时需要深入研究探究性教学理论在实践中的应用。

一 精心设计探究性问题:探究教学的起点

探究性教学始于问题,问题是探究性教学的核心,没有问题便没有探究。对于问题,目前多数人比较赞同A.纽厄尔(A.Newell)与H.A.西蒙(H.A.Simon)的定义:问题表示这样一种问题情境,即个体想做某事,但不能马上知道完成这件事所需采取的一系列行动。每一个问题都包含3种成分:目标,指有关问题结果状态的描述;给定信息,指有关问题初始状态的一系列描述;障碍,指在解决问题的过程中会遇到种种需要解决的因素。问题实际上就是在给定信息与目标之间有某些障碍需要加以克服的情境。然而,并非所有的问题都具有探究价值。什么样的问题才具有探究的价值呢?一般认为,问题探究价值的大小取决于问题的起点与目标之间潜在距离的大小。这两者的潜在距离越大,探究的空间也就越大,就越能激发学生积极思维。换句话说,当两者的潜在距离较小,容易为学生所理解和掌握时,问题就是接受式的;而当两者的潜在距离较大,需要学生努力思考才能解决时,问题就成为探究式的。钟启泉认为,问题的探究性取决于问题的开放性。所谓“开放性”有如下标准:是否能引导学生进行更深入和更高层次的思考?是否能促进学生深入探究重要的知识以及它们之间的联系?是否能引导学生思考超越课堂教学事物的价值和意义?是否建立在学生已有的知识和观念的基础上,促使他们将已有的概念、知识和技能与探究过程联系起来?是否能鼓励和尊重所有的学生参与到探究活动中来?

探究性问题既有别于人们常说的“原始性问题”,也不同于学科中的问题或习题。“原始性问题”是指自然界及生活、生产、科研中客观存在的、未被加工的问题,也可以称做实际问题。“原始性问题”虽然具有探究价值,但未必适合在课堂上探究,而学科中的问题或习题未必就没有探究价值。探究性问题的本质在于问题的开放性,在于能够充分拓展学生探究的空间。至于问题的形式则没有统一的标准,它既可以来自生活,也可以来自生产实践,甚至还可以直接来自于学科或教材。同时,探究性本身也是一个相对的概念。一方面,一个知识对于不知道结果的人来说可能具有探究价值,而对于已经知道结果的人来说则已无探究价值;另一方面,一个看上去没有探究价值的问题,若换一个角度来看或者进一步深入挖掘又会变得有探究价值。例如,在“圆的认识”的教学中,一位老师在研究了圆的半径与直径的性质后,给学生布置了这样一个任务:找出圆形纸片与黑板上所画圆的圆心。对于这样的问题,学生可能给出多种回答,如:“连接圆上任意两点所成的弦中,直径最长”,“直径将圆分成了相等的两部分”;等等。通过这样的提问,课本上原本普通的问题变成了探究性问题。

既然问题是探究性教学的起点,那么在进行探究性教学时教师应该善于创设问题情境,善于运用各种方法提出或引导学生提出具有探究价值的问题。如苏格拉底的“反讽”法、美国学者S.布朗(S.Brown )与 M.沃尔特(M. Walter)提出的“否定假设法” 等都很好地体现了探究性教学思想。所谓“否定假设法”,即如果它不是这样的,那又可能是什么呢?它是通过对原问题的条件和限定进行自由改变产生新问题的方法。

二 详细编制探究导向图:引导探究实践的罗盘

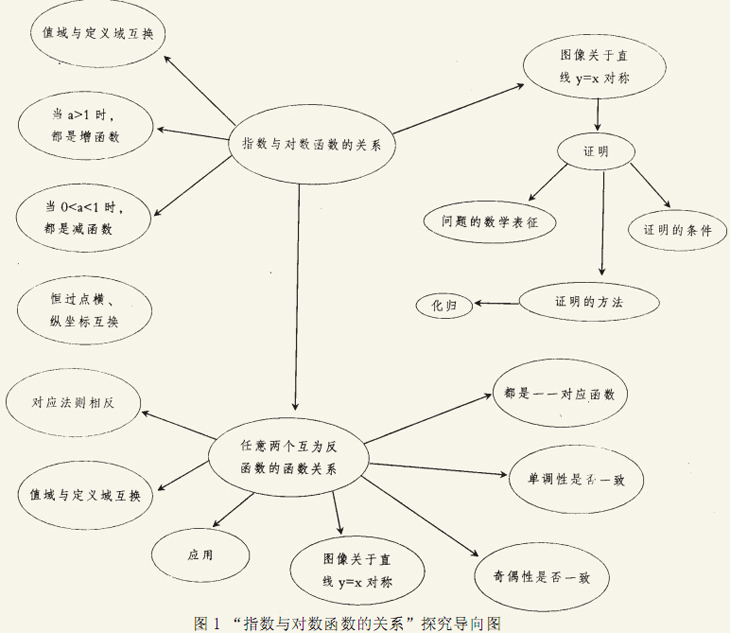

探究性教学具有预设性,而不是“信手拈来”,这就要求教师在课前对预设问题以及课堂上随时生成的问题预先进行探究,并在此基础上系统地整理和设计这些内容。弗利德曼认为,成功的教学必须使学生掌握正确的和完全的导向系统———运用逻辑形式和规则的活动导向结构。受“概念图”思想的启发,结合Л.М.弗利德曼的“活动导向结构”,钟启泉教授认为,在进行探究性教学之前教师通常应准备好一个提问或者讨论的框架。我们认为,在进行探究性教学时,教师应该在课前对探究的内容、过程以及拟采用的方法进行精心研究的基础上,编制一张关于整个探究过程的知识结构以及探究过程的网络图,简称探究导向图。导向图要详细标明探究的起点是什么?探究的目标有哪些?探究过程经过哪些中间环节?以及如何达到探究的目标?只有这样,才能对学生的探究过程进行准确定位,以便决定下一步探究的方向和选择引导的策略,而不至于在探究过程中过于随意而偏离教学目标。我们可以参考一下南京师范大学附中一位教师的探究导向图,如图1所示。

|