| 当前位置:经部 > 诗经·七月 > 题解

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《詩經》也稱《詩》,是西周至春秋時詩歌的總集。其中有統治者撰寫的在宗廟裏演奏的詩;更大量的是首先在社會上流行,然後被統治者採集了在宴會等場合演奏的詩,《左傳》中有大量關於宴會賦詩的記載。古代王朝還設有采詩官,定期到民間採集詩歌。學者認爲,這些詩歌不可能是當時的農奴創作的,而是由統治者以及其下層人士撰寫的。到了孔子時代,已彙集了三百多篇,所以《論語》中有“詩三百,一言以蔽之,思無邪”的話。漢代以來流行的《詩經》也就是三百零五篇,至於《史記·孔子世家》所說“古者詩三千餘篇,及至孔子去其重”的話,經後來的學者考證是不可信的。

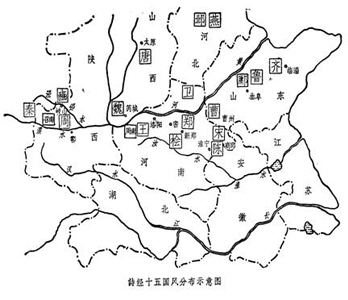

《詩經》按內容可分爲風、雅、頌三部分。風主要是各地的民歌,也有小部分是貴族的作品,共分周南、召南、邶、鄘、衛、王、鄭、齊、魏、唐、秦、陳、檜、曹、豳等十五國風,此十五國大都在黃河流域。雅分爲大雅和小雅,主要是西周王朝貴族之歌。頌分爲周頌、魯頌、商頌,主要是廟堂祭祀之樂。後人研究《詩經》的藝術表現手法,又將其分爲賦、比、興三種:鋪敍其事谓之賦,指物譬喻謂之比,借物以起興謂之興。風、雅、頌、賦、比、興合稱《詩》之六義。

春秋時代,人們所唱的詩主要是樂歌,當時人常借用詩來言政治、言教化,這就是我們常說的“詩言志”。所以當時非常流行“賦詩”,所謂的賦詩,就是在外交場合,取詩中的一篇或幾篇讓樂工來唱,所唱的詩,必須加上政治的意味,不管上下文之意,只取其中的一兩句與當時的環境有關從而起到某種暗示作用。 到了孔子的時代,賦詩的風氣已經衰落了,詩己不常被人傳唱了,詩篇本來的意義,經過後人多年的借用也逐漸含糊了。孔子便繼承了借用的辦法,根據他自己教學的需要, 斷章取義地來解釋詩篇,藉以討論做學問和做人的道理。 孔子身後,《詩經》成爲儒家經典之一,後來解釋《詩經》的儒生都跟著他的腳步走,最有權威的毛氏《詩傳》和鄭玄的《詩箋》差不多全是斷章取義,甚至斷句取義,往往從一句或兩句詩中拉出來一個字發揮。所以後人對《詩》的解釋大多並不能代表詩的本意,有很多還帶有時代的鉻印。

許多我們耳熟能詳的詩句都出自於《詩經》,可以说《诗经》是中国文学的的土壤;同時《詩經》又對中國傳統文化、中國文學產生了深遠的影響。

《詩經·七月》是一首農事詩,描寫農民一年四季的勞動和生活情況。《毛序》:“《七月》,陳王業也。周公遭變,故陳后稷先公風化之所由,致王業之難難也。”據此,許多學者認爲《七月》系周公所作。清代學者崔述在《豐鎬考信錄》中認爲《七月》一詩醇厚古樸,不像周成王、康王時的詩,認爲此詩産生于古公亶父之前周人生活於豳地之時,後來周公述之以戒成王,後人誤爲周公所作。方玉潤《詩經原始》認爲,《詩經·豳風》中僅《七月》一首詩描寫的全是家桑稼穡之事,“非躬新隴畝,久於其道者,不能言之親切有味也如是。周公生世胄,位居冢宰,豈暇爲此?且公劉世遠,亦難代言。此必古有其詩,自公始陳王前,俾知稼穡艱難,並王業所自始,而後人遂以爲公作。”崔、方二人的分析頗爲中肯。這樣一篇規模宏大的家事詩,決不是哪一個天才所能成就的。其中有古代的農謠,有豳地的民歌,應是集腋成裘的作品。而且決非一朝一夕所能成就,必然有一個積年累月的流傳過程。至於最後由誰將它整理成現在這個樣子,是周公,還是其他人,倒是無關宏旨了。

《七月》的偉大,在於其史料價值。研究古代社會性質、研究古代農業發展狀況,甚至於研究古代氣侯的衆多學者,都可以從《七月》中挖掘出許多寶貴的材料。僅管對這些資料的利用是仁者見仁,智者見智,但其真實性是無可置疑的。清代學者崔述這樣評價《詩經·豳風·七月》:“讀《七月》,如入桃源之中,衣冠朴古,天真爛漫,熙熙乎太古也。”

夏、商、周三代所用曆法不同,夏建寅,即以寅月爲一年之始,商建丑,周建子。《詩經·七月》一詩夏曆、周曆並用。夏曆稱月,周曆稱日,此七月即夏曆七月,也就是周曆的九月,周曆比夏曆早兩個月。七月流火:實是夏曆的七月即周曆九月,此時天氣轉涼,火星向下移動。但是在现实生活中,將“七月流火”錯用爲天氣酷熱的比比皆是。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||